[LE GÉNIE FRANÇAIS] Le stéthoscope de René Laennec

Alors que le secteur de la santé fait face à une crise sans précédent, qui se souvient que la médecine française était encore considérée comme la (ou une des) meilleure(s) du monde, il y a quelques années ? Notre pays a (presque) tout inventé, dans ce domaine. De la transfusion sanguine (sous Louis XIV) au cœur artificiel autonome (en 2013) en passant par le stéthoscope (en 1816), on ne compte plus les inventions et les avancées réalisées depuis quatre cents ans. Arrêtons-nous au stéthoscope, cet instrument tellement simple et utile qu’il est devenu universel en peu de temps.

Un symbole intemporel de la médecine

Outil emblématique et indispensable de la médecine moderne, le stéthoscope en demeure toujours un des symboles. Son invention, au début du XIXe siècle, a révolutionné le diagnostic médical en permettant aux professionnels de santé d’écouter les sons internes du corps humain.

Malgré les progrès et la technologie d’aujourd’hui, malgré la radiographie, les scanners, l’IRM, l’échographie et l’imagerie médicale, le stéthoscope demeure l’instrument basique irremplaçable, deux cents ans après son invention par René Laennec.

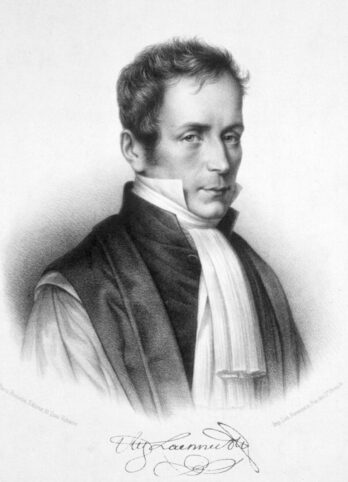

Né à Quimper en Bretagne, René Laennec (1781-1826) perd sa mère de la tuberculose, alors qu’il n’a que cinq ans. Cela influencera sans doute sa carrière et ses recherches. Comme il est confié à son oncle Guillaume, médecin-chef de l’Hôtel-Dieu de Nantes, il observe et pratique la médecine dès l’âge de 14 ans. À 20 ans, plein d’ambition, il choisit Paris pour acquérir une formation complète. Il commence la visite de ses malades en prêtant une attention particulière à l’anatomie.

Il a l’idée d’observer davantage les morts

Courageux, déterminé et constant dans ses études, il remporte deux premiers prix de médecine et de chirurgie ; puis il soutient deux thèses sur Hippocrate. Selon Laennec, Hippocrate n’a vu dans la pathologie que des signes dissociés les uns des autres, sans établir de liens entre eux.

Dans les années 1800, on écoute les patients mais pas encore leur corps. Les diagnostics sont très imprécis. Laennec a l’idée d’observer davantage les morts pour mieux comprendre les lésions qui ont entraîné leur décès. Car « la lésion raconte l’histoire de la maladie », dit-il. Dans un premier temps, on lui reproche de s’intéresser trop aux morts, ce qui lui fera du tort. Il cherchera donc une technique pour observer de près la maladie des vivants.

En 1816 jaillit l’éclair de génie…

… en observant des enfants sur une poutre. L’un d’eux se trouve à un bout de la poutre qu’il gratte avec un objet pointu. À l’autre bout, un autre enfant colle l’oreille à la poutre et s’extasie devant les différents bruits qu’il entend. On a tous besoin de plus petits que soi. Ce jeu peut s’appliquer à la médecine, pense notre médecin chercheur. Laennec fait un test en roulant des cahiers pour obtenir un tuyau : il maintient un bout du tube sur la peau d’une patiente et colle son oreille à l’autre bout. Sa pudeur s’en trouve déjà soulagée, il peut examiner les patients sans établir de contact physique direct.

Les bruits de l’invisible les plus étranges

Résultat (c’est le docteur Pariset, grand médecin de son époque, qui en parle le mieux) : « Vous entendrez les bruits les plus étranges : des retentissements de caverne ou d’amphore, des murmures, des gargouillements, des ronflements, des sons de basse, des tintements de métaux, des râles, des souffles, des raclements et des cris de râpe ; et si vous faites parler les malades, vous entendrez des voix incertaines, entrecoupées, chevrotantes, et contrefaisant ainsi par leur timbre les cris de certains animaux ; vous entendrez des éclats de voix qui viendront vous frapper brusquement comme s’ils avaient percé la poitrine… »

Son Traité d’auscultation fait sensation… à l’étranger

Laennec fournit ainsi d’énormes efforts pour percer les secrets de tous les mystères des viscères thoraciques. Sur le sujet, son Traité d’auscultation médiate – par opposition à immédiate –, publié en 1819, fait sensation, mais d’abord à l’étranger. Les médecins viennent de tous les coins du monde : Allemagne, Russie, Angleterre, Italie, États-Unis ; des centaines d’étudiants veulent étudier l’auscultation sous la direction de Laennec et raconter dans leur pays les prodiges du stéthoscope, alors que l’accueil est mitigé en France. Ce n’est que quelques années plus tard que notre grand docteur est nommé au Collège de France.

En écoutant les poumons des malades, le médecin découvrira les lésions de la tuberculose. Épuisé par son travail, il n’aura pas le temps de profiter des retombées de son invention ; il mourra lui-même du mal du siècle, comme sa mère et comme 80.000 personnes par an, à l’époque. Hélas, René Laennec, à l’instar de beaucoup de grands inventeurs, ne sera reconnu que longtemps après pour la pertinence et l’utilité de son énorme travail qui a révolutionné la médecine.

Vétérinaires, plombiers, serruriers, garagistes et… voleurs

On imagine bien que le stéthoscope allait servir aussi aux vétérinaires, d’autant que les animaux n’ont pas la parole pour dire où ils ont mal. Mais qui aurait cru que l’invention de Laennec serait utilisée également par des professionnels de la précision, y compris dans le milieu de l’espionnage ?

Les progrès de l’acoustique ont multiplié les possibilités de diagnostic. Le stéthoscope numérique est un outil conçu pour une écoute ultraréaliste dans des environnements spécifiques. Cet appareil est idéal pour entendre à travers les murs et dans un environnement où une auscultation de haute précision est primordiale, comme en serrurerie, horlogerie, mécanique ou plomberie. Le stéthoscope électronique détecte les fuites d’eau et les fuites d'air ; et les sons inaudibles à l'oreille humaine sont une aide précieuse aux travaux nécessitant une grande exactitude. Hélas, en ouvrant les coffres-forts, les cambrioleurs profitent aussi de la belle invention de Laennec !

Pour ne rien rater

Les plus lus du jour

Popular Posts

9 commentaires

N’omettez pas de traiter un jour de Georges Charpak (8 mars 1924 – 29 septembre 2010), prix Nobel de physique en 1992 pour ses travaux sur les détecteurs de particules; à l’hôpital de Quimper, découvrez la scintigraphie et la TEP (tomographie par émission de positons), la médecine nucléaire lui doit tout.

René Laennec fut aussi le médecin de Chateaubriand : il existe une anecdote savoureuse sur l’indifférence vis à vis d’un traitement par sangsues par le premier, que le second eût voulu qu’on lui applique…

Formidable merci pour ce rappel.

Même à Dakar il y a un hôpital baptisé « Laennec ». Comme quoi avant l’arrivée de tous ces bons à rien tout se passait bien entre les peuples.

Bien vu, sans oublier tous les Instituts Pasteur d’Afrique ainsi que l’Hôpital Girard et Robic d’Antananarivo. Et que dire d’Albert Schweitzer à Lambaréné ainsi que tous ces médecins inconnus qui nous ont soigné et sauvé en Afrique.

La France n’invente plus rien, mais le thème du déclin est interdit : il révèle les nostalgies de l’extrême-droite.

Combien d’inventions doit on aux français , combien profite du génie français , et combien de pays peuvent se vanter d’avoir tant contribué aux progrès dans tous les domaines et qu’en ont fait nos élus , pourquoi nous maltraitent ils ainsi ……

“en observant des enfants sur une poutre. L’un d’eux se trouve à un bout de la poutre qu’il gratte avec un objet pointu. À l’autre bout, un autre enfant colle l’oreille à la poutre et s’extasie devant les différents bruits qu’il entend. “, c’est l’image que je garde d’une histoire en 4 pages dans Spirou ou Tintin. A cette époque les illustrés hebdomadaires racontaient des histoires vraies en 4 planches, j’ai beaucoup appris dans ces histoires courtes.

Encore de nos jours, la base de l’examen clinique demeure : inspection-palpation-percussion-auscultation.